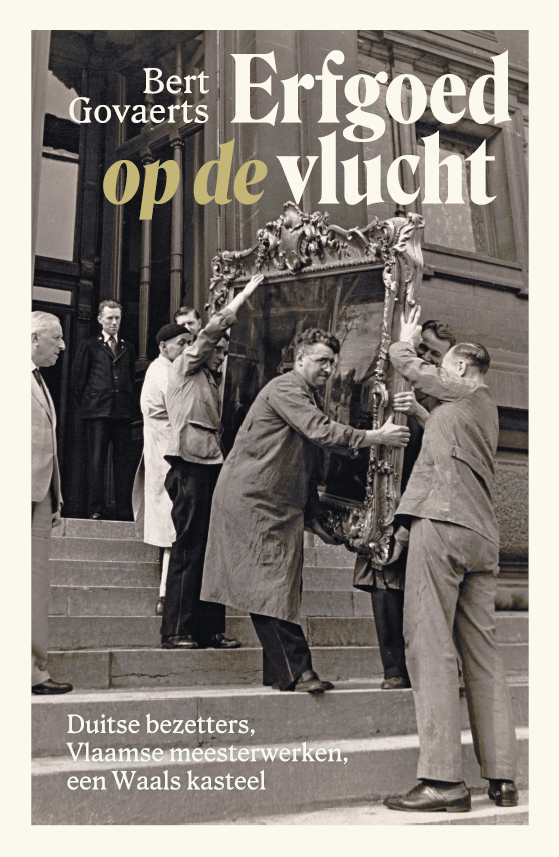

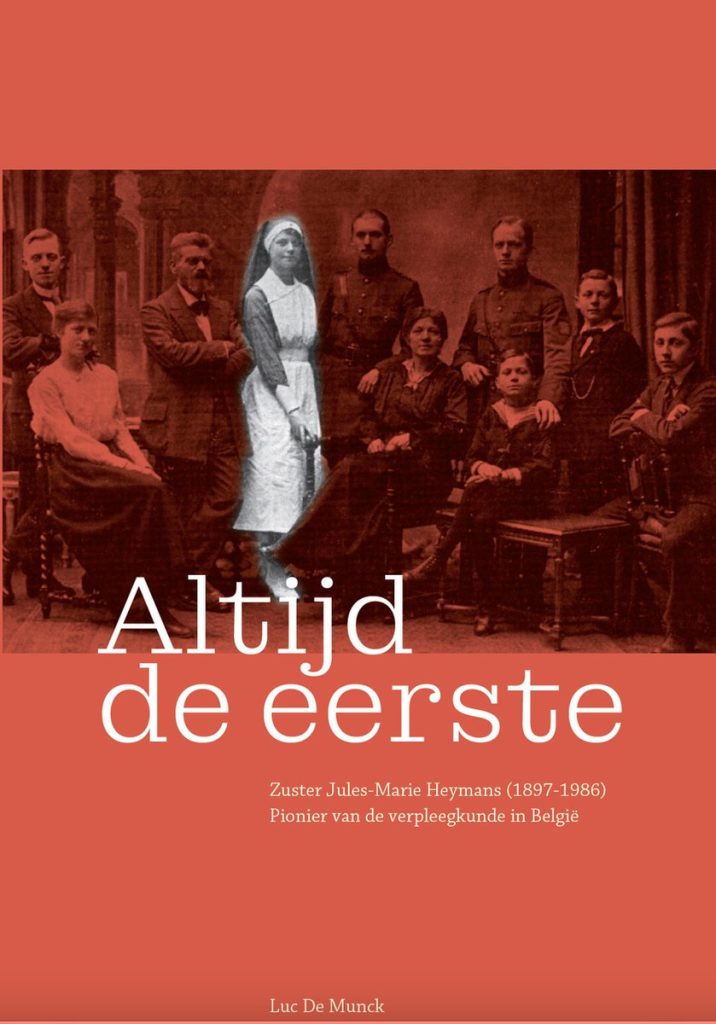

De Munck, Luc, Altijd de eerste. Zuster Jules-Marie Heymans (1897-1986). Pionier van verpleegkunde in België (Lubbeek : De Boekenmaker, 2024), 128p.

Avec Altijd de eerste, Luc De Munck signe un court opus biographique retraçant le parcours hors norme de Sœur Jules-Marie Heymans (1897-1986), bâtisseuse dévouée de la professionnalisation des soins infirmiers catholiques en Belgique. Sœur Jules-Marie n’est pas vraiment une figure oubliée : un prix porte son nom depuis 1964 et une rue de Louvain a été récemment baptisée en son honneur (p. 11). Sa contribution n’est pas non plus ignorée des grandes synthèses sur l’histoire des femmes et des institutions de soins catholiques.

Le minutieux travail de recomposition factuelle proposé par De Munck est sans aucun doute le plus complet. Les chapitres retracent les différentes étapes de la vie de Sœur Jules-Marie : d’abord sa formation d’infirmière, son entrée chez les Sœurs de la Charité et ses études de médecine, puis les nombreuses responsabilités qu’elle a endossées, comme directrice d’école d’infirmières et d’hôpital à Gand, secrétaire du Verbond der Verzorgingsinstellingen, fondatrice et directrice d’une école d’infirmières-monitrices, sa consécration comme chargée de cours au Centre des sciences hospitalières de l’Université de Louvain, mais aussi – et non moins intéressant – son engagement bénévole à l’heure de la retraite comme aide administrative au NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen). Sœur Jules-Marie n’ayant pas laissé d’archives personnelles, son parcours est reconstitué grâce aux archives des institutions qui l’ont employée, sa contribution au façonnement de l’identité professionnelle des infirmières catholiques est mise en lumière à travers ses cours et ses articles, et quelques traits de sa personnalité sont esquissés grâce aux témoignages de personnes l’ayant côtoyée à divers moments de sa vie.

En filigrane du parcours de Sœur Jules-Marie, l’intérêt de l’ouvrage est de donner à voir une histoire des mutations des soins de santé catholiques au 20e siècle. On y comprend comment les congrégations (et des Sœurs de la Charité en particulier) se sont investies dans la formation de personnel infirmier dès les années 1910, puis la formation de profils de direction et d’administration hospitalière début 1940, afin de préserver leur position privilégiée au sein d’institutions de soin catholiques, dans un contexte de professionnalisation du secteur de la santé. Les formations évoluent ainsi au rythme des réformes des diplômes officiels d’infirmières, dans un combat mené conjointement avec les organisations professionnelles, les évêques et l’Université de Louvain pour contrer une « médecine d’État », et faire droit à une médecine catholique ancrée dans la tradition caritative. Sœur Jules-Marie incarne le catholicisme militant de l’entre-deux-guerres : dans ses cours, elle défend une identité professionnelle infirmière calquée sur celle des religieuses, faite de pieux dévouement et d’humilité, mais aussi aux compétences irréprochables et consciente de la dignité de la profession. Quand, au début des années 1960, le rôle de la congrégation dans les soins infirmiers s’amenuise, ses cours continuent à transmettre cette identité professionnelle catholique à de nouvelles générations d’infirmières laïques.

Par son titre, Altijd de eerste suggère une lecture du parcours de Sœur Jules-Marie comme une trajectoire individuelle d’émancipation féminine rendue possible par le statut de religieuse. De Munck souligne une très grande capacité d’action, faite de marges de manœuvre et de pouvoir de décision (p. 116). Mais au fil des pages, le tableau apparaît plus nuancé : le parcours de Sœur Jules-Marie est aussi façonné par les Sœurs de la Charité pour répondre aux besoins de la congrégation. Appelée à des fonctions de direction, elle n’exercera jamais sa profession d’infirmière, devra renoncer à une bourse d’études à l’étranger, et voit rejetée son idée de partir comme médecin missionnaire au Congo (p. 35). Plus tard, la congrégation lui refusera encore l’autorisation de devenir secrétaire de la Croix Jaune et Blanche, témoignant d’une certaine tension entre ses œuvres intramondaines et les exigences de sa vie religieuse (p. 102). Entre les désirs de son père, les vues de l’épiscopat et celles de la congrégation, la trajectoire de Sœur Jules-Marie prend presque des airs d’œuvre collective, et sa voix nous manque parfois pour comprendre le sens de ce dévouement sans limite, tant loué par ses supérieurs.

Une critique qui peut être faite à l’ouvrage est sa tournure quelque peu hagiographique (l’auteur s’en explique, p. 117). Celle-ci reflète probablement les biais de certaines sources, comme les nombreux discours d’hommage et de commémoration nécessairement emphatiques, et les témoignages, tous élogieux. On pourra reprocher une analyse parfois superficielle de ces sources, et un exercice de reconstitution factuelle versant par moment du côté de l’anecdotique. Mais ces détails apportent aussi chair et humanité au portrait. L’ouvrage, facile d’accès et agréablement illustré, offre un point d’entrée très abordable dans l’histoire des soins infirmiers, au croisement de l’histoire de la médecine et de l’histoire religieuse, des trajectoires individuelles et institutionnelles.

Contacteer ons

Dat kan via onderstaande link