La propagande allemande en Belgique occupée (1940-1944) : un champ historiographique fragmenté

Lorsqu’on aborde la question de la propagande allemande sous le III. Reich, le sujet semble déjà avoir été épuisé par une large quantité d’études d’historiens renommés. Les manœuvres de Joseph Goebbels et de son ministère de la Propagande (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda) pour « mettre au pas » les vastes domaines de la presse écrite, de la radio, du cinéma et de la culture ont en effet été traitées avec précision par Willi A. Boelcke, David Welch ou encore Ine Van Linthout, pour ne citer qu’eux.

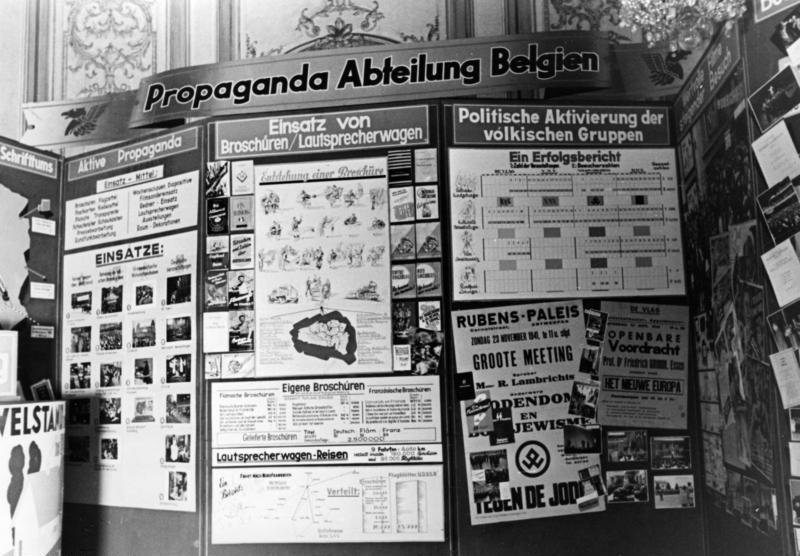

Pourtant, si la propagande nazie en Allemagne a bel et bien suscité l’intérêt des historiens, elle ne constitue qu’un aspect de la politique mise en œuvre par le ministère de la Propagande de Goebbels. Ainsi, l’historiographie a étudié en détail les messages diffusés par ces multiples canaux à destination de la population allemande, mais ce faisant, elle omet un autre champ d’activité tout aussi vaste : les messages destinés aux populations occupées. En effet, pendant près de cinq ans, le III. Reich règne sur pratiquement toute l’Europe continentale. Ces territoires occupés sont soumis à une administration d’occupation allemande, qu’elle soit civile ou militaire, qui dispose elle aussi d’un service de propagande, sur lequel Goebbels possède une influence plus ou moins grande en fonction du pays ou de la période. Or, ces services, responsables de l’adaptation des messages de propagande à destination des populations occupées, restent encore à étudier en profondeur. C’est notamment vrai dans le cas de la Belgique, où le département de propagande allemand qui œuvre de mai 1940 à septembre 1944, la Propaganda-Abteilung Belgien, est souvent cité mais rarement étudié par les historiens de part et d’autre de la frontière linguistique.

Précisément, cette contribution vise à étudier la position, les forces et les lacunes, de l’historiographie belge vis-à-vis de la propagande allemande sur son territoire lors de l’occupation entre 1940 et 1944. Nous tenterons de dégager les principales évolutions de ce champ historiographique de 1945 à nos jours en adoptant une approche chronologique. Après ce tour d’horizon, nous étendrons la question au champ de recherche international. Précisons d’emblée que, dans un sujet aussi vaste, nous n’avons pas la prétention d’être exhaustif et que pour rester concis, nous ne traiterons pas de l’abondante historiographie de la propagande alliée et belge conduite depuis Londres, ainsi que de la presse clandestine.

Un développement tardif

Au contraire de la situation dans les pays voisins, l’historiographie de la Seconde Guerre mondiale peine à se développer dans l’immédiat après-guerre en Belgique, faute d’un centre de recherche dédié. En conséquence, la question de la propagande allemande est laissée à la presse grand public, média qui, il y a peu, était lui-même contrôlé par la Propaganda-Abteilung. La série d’articles « Histoire de la Propaganda-Abteilung », publiée par l’hebdomadaire « Vrai » et rédigée par un ancien auxiliaire des services allemands, prend ainsi des tons de règlements de comptes, foisonnante d’anecdotes censées démontrer l’incompétence des officiers de la propagande. Plus généralement, le terme de Propaganda-Abteilung prend une connotation politique dans les colonnes de la presse d’après-guerre. Relayant les tribunaux belges en pleine chasse aux collaborateurs, la mention d’un quelconque contact avec les services de propagande allemands rend suspect tout journaliste, speaker, écrivain ou artiste belges. Dans l’édition, la publication à Liège en 1945 du pamphlet « Contre la Propaganda-Abteilung et ses valets », un essai enflammé qui s’attache à décortiquer les manigances de la propagande allemande en Belgique, représente bien cette première phase de l’historiographie.

Il faut finalement attendre le début des années 1970 pour voir les premiers travaux d’historiens s’intéresser à la période troublée de la Seconde Guerre mondiale. Signe de l’importance de la propagande dans ce second phénomène d’occupation belge, la thèse d’Els De Bens défendue en 1972, De gecensureerde informatiepers in België tijdens de Duitse bezetting (1940-1944), se penche sur l’étude de la presse censurée en Belgique. Ce travail est presque exhaustif sur ce sujet particulier et a le mérite d’être le premier à être basé sur ce qui subsiste des sources des services allemands et sur les archives de la justice militaire belge. Les cartons conservés au Palais de justice contiennent en effet de nombreuses pièces à conviction et autres témoignages documentant de multiples aspects de l’occupation. Par la suite, l’accès restreint ou non à ces archives judiciaires influencera directement l’historiographie sur le sujet.

Autre qualité, Els De Bens a eu l’opportunité d’interviewer en personne certains acteurs de premier plan, en particulier les officiers allemands Felix Dr. Gerhardus, premier commandant de la Propaganda-Abteilung, et Franz Dr. Petri, conseiller culturel de l’administration militaire allemande. Conséquence du démarrage tardif de la recherche sur ces sujets, les études postérieures ne pourront plus s’appuyer sur ces sources inestimables car la majeure partie des officiers de la Propaganda-Abteilung s’éteignent au cours des années 1970. Rare survivant, le Dr. Petri deviendra donc l’interlocuteur privilégié des historiens belges, tout en étant libre de diffuser sa propre version des faits, soucieux de prendre ses distances vis-à-vis des services de propagande.

Quand bien même, l’étude d’Els De Bens se concentre exclusivement sur la question de la presse écrite et elle souffre donc d’imprécisions concernant les autres domaines d’expertise de la propagande allemande. Ainsi, la structure de la Propaganda-Abteilung qu’elle décrit, avec une série de groupes chacun responsable d’un domaine d’activité précis (presse écrite, radio, cinéma, culture, propagande active) est exacte dans l’ensemble mais souffre de plusieurs lacunes. Par exemple, elle avance l’existence d’un « Gruppe Volkstum » qui n’a pourtant jamais existé. Malgré cela, cette organisation des services de propagande est reprise depuis par pratiquement tous les historiens traitant de la question, sans véritable tentative de préciser le sujet.

Un champ de recherche fragmenté

Depuis la publication de De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-1944) en 1973, l’histoire de la Propaganda-Abteilung a donc été laissée en friche. En s’appuyant sur les travaux d’Els De Bens, les historiens successeurs n’ont plus creusé la question des services allemands et se sont plutôt concentrés sur les médias et secteurs culturels qui leur étaient subordonnés. C’est donc à partir de là que débute une fragmentation profonde du champ historiographique de la propagande en Belgique occupée.

Soutenue par le désormais bien implanté Centre de Recherches et d’Études historiques de la Seconde Guerre mondiale (CREHSGM, futur CegeSoma), l’historiographie belge de la Seconde Guerre mondiale explose à partir des années 1980-1990. Dans le domaine des médias, les universitaires francophones et néerlandophones lancent leurs étudiants sur la trace des journaux et des radios censurées, mais aussi de la littérature et des arts. En s’appuyant sur les travaux de De Bens, de jeunes chercheurs en histoire et en communication s’attaquent à des périodiques précis, s’intéressent au traitement médiatique de sujets particuliers, abordent la question de la photographie ou encore du cinéma et de sa réception. D’autres éclairent significativement certains aspects de la culture sous l’occupation comme Jacques Lust pour les arts plastiques en Flandre, Karel Vanhaesebrouck pour le théâtre gantois, Liesbet Laureyssens pour la culture anversoise, Michel Fincoeur pour le théâtre amateur francophone et certaines maisons d’éditions, ou encore Marianne Klaric et Cécile Michel qui s’attaquent respectivement à la musique et à la vie théâtrale à Bruxelles. Plus généralement, l’ouvrage de Herman van de Vijver vient apporter une première synthèse sur la vie culturelle.

En parallèle, plusieurs historiens s’attellent à la tâche délicate de traiter des mouvements de collaboration en Flandre et en Wallonie. À la suite de Frieda Meire et son étude sur la Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft (DeVlag) d’avant-guerre, des historiens renommés décortiquent chaque organisation d’Ordre Nouveau comme Bruno De Wever pour le Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV), Martin Conway pour Rex ou Frank Seberechts pour la DeVlag auxquels s’ajoute le mémoire de Françoise Colin sur les petits partis de collaboration wallons. Tous observent ponctuellement l’influence de la Propaganda-Abteilung et de certains de ses membres particulièrement proactifs.

Ensuite, les années 2000-2010 voient la poursuite de ce phénomène de fragmentation avec l’apparition d’une série d’études s’appuyant sur les travaux précédents et qui font désormais autorité pour les sujets traités. Virginie Devillez ouvre le bal en 2000 avec la défense de sa thèse sur L’État et les Artistes. Entre révolution et réaction, les politiques culturelles en Belgique (1918-1944) à l’Université Libre de Bruxelles. Elle est rapidement suivie par Roel Vande Winkel qui défend une thèse sur les actualités filmées en 2003. Trois ans plus tard, c’est le domaine de la littérature, déjà éclairé par le numéro spécial de la revue Textyles en 1997, qui est révolutionné de part et d’autre de la frontière linguistique avec l’ouvrage collectif Inktpatronen: de Tweede Wereldoorlog en het boekenbedrijf in Nederland en Vlaanderen et la thèse de Michel Fincoeur, malheureusement non consultable. Par la suite, les échanges culturels entre la Flandre, la Wallonie et le Reich ou la question des traductions d’œuvres littéraires sont eux aussi traités. En 2015, de nombreux aspects de la vie musicale ont été développés par le numéro spécial de la Revue belge de Musicologie. Du côté de la propagande radiophonique, les travaux de Céline Rase s’imposent et ont le mérite d’aborder dans le détail la question épineuse et souvent éludée de la répression avec la publication récente de sa thèse, Interférences. Radios, collaborations et répressions en Belgique (1939-1949).

Ces dernières années, on remarque tout de même une tendance au décloisonnement de ces différents champs de recherche, notamment avec le numéro spécial de la Revue Belge d’Histoire Contemporaine consacré aux «Cultures of Spectacle in German-occupied Belgium, 1914-1918 & 1940-1945» sous la direction de Leen Engelen et Roel Vande Winkel.

Quelles conséquences pour l’histoire de la propagande allemande en Belgique ?

Toutefois, l’apport crucial de ces travaux souligne également les lacunes de l’historiographie belge. En effet, ces études restent cantonnées à un aspect thématique, souvent limité géographiquement à la partie francophone ou néerlandophone du pays. On y perd donc la vue d’ensemble d’une politique médiatique et culturelle qui, du côté allemand, est pourtant censée être gérée de manière centralisée. Pire, ces études se concentrent sur les acteurs belges et la Propaganda-Abteilung et ses membres n’y apparaissent qu’en périphérie alors qu’ils ont pourtant un rôle crucial, car directeur, dans ces politiques. Au mieux, les historiens s’attachent à citer les objectifs allemands et à apporter quelques précisions biographiques sur le ou les officiers en charge du secteur qu’ils traitent, toujours en s’appuyant sur la description d’Els De Bens. En conséquence, à l’exception notable de l’ouvrage de Marnix Beyen, les membres de la Propaganda-Abteilung ne sont souvent guère plus qu’un simple nom cité au tournant d’une note de bas de page, sans que leur influence, leurs motivations, leur position vis-à-vis de leur rôle ou même leurs relations avec les acteurs belges ne puissent être réellement appréhendées. La Propaganda-Abteilung elle-même reste opaque pour le lecteur. Elle apparaît comme une institution monolithique alors qu’elle est pourtant secouée de part et d’autre par des divergences de vues sur la politique à mener, soumise à l’influence de personnalités fortes au sein et en dehors de ses murs, et que sa position dans l’appareil d’occupation complique extrêmement ses prises de décisions, avec une double, voir triple, subordination à l’administration militaire à Bruxelles, ainsi qu’à l’Oberkommando der Wehrmacht et au ministère de la Propagande à Berlin.

Le cloisonnement régional a également pour conséquence l’omission presque systématique de la troisième région qui constitue pourtant le Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich. L’administration d’occupation allemande à Bruxelles a en effet autorité sur les deux départements français du Nord/Pas-de-Calais, et ce pour toute la durée de l’occupation. Pourtant, peu d’études historiques intègrent cette région dans leurs considérations, et le présent article n’y fait pas exception, même si la tendance évolue depuis les dernières décennies, avec notamment l’étude de Nico Wouters. Dans le domaine de la propagande, la recherche gagnerait à décloisonner et intégrer les travaux d’historiens du Nord de la France comme Étienne Dejonghe ou Jean-Paul Visse.

Pour terminer, précisons toutefois que cet état de l’historiographie n’est pas une spécificité belge. Des recherches plus approfondies sont nécessaires mais de premiers coups de sonde laissent apparaitre une fragmentation similaire dans les historiographies française et néerlandaise. Il est vrai que l’appareil de propagande militaire du III. Reich dans son ensemble n’a été étudié en profondeur que tardivement, avec la publication de la thèse de Daniel Uziel en 2008. Auparavant, seules quelques études provenant des anciens officiers allemands eux-mêmes, et quelques articles scientifiques abordaient la question. Les bureaux équivalents de la Propaganda-Abteilung Belgien, actifs ailleurs en Europe occupée, restent aussi très mal connus, bien qu’ils soient décrits succinctement par Martin Moll en 1986. Il faut attendre 2023 pour la première étude en profondeur de la Propaganda-Abteilung Frankreich et seules quelques contributions s’intéressent aux cas des autres bureaux de propagande, que ce soit en Norvège ou dans l’Est de l’Europe.

Contacteer ons

Dat kan via onderstaande link