José Gotovitch s’en est allé … et avec lui, c’est à un des fondateurs de l’ABHC que nous disons au revoir

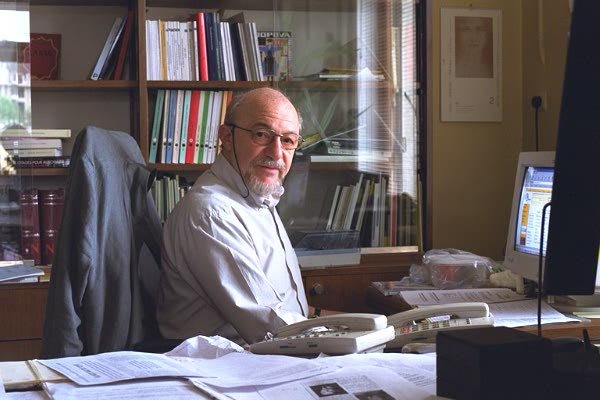

Il y a des personnes auxquelles on a tendance à attribuer une éternelle jeunesse tant elles sont vivantes, vives d’esprit et comme habitées d’un feu sacré …. Et pourtant, la triste réalité nous rattrape. José Gotovitch nous a quittés ce 17 février 2024.

Né le 12 avril 1940 à Bruxelles, José et sa famille échappent à la déportation raciale. Enfant caché (avec sa sœur) dans la province de Namur, il retrouve son quartier et ses parents en 1944 et entame sa scolarité à Bruxelles. Animé, par la force des choses, d’un bel enthousiasme juvénile pour ‘la grande lueur venant de l’Est’, il n’attend pas d’être sur les bancs de l’université pour publier ses premiers comptes rendus d’ouvrages dans le Drapeau Rouge sous le pseudonyme de Michel Rivière.

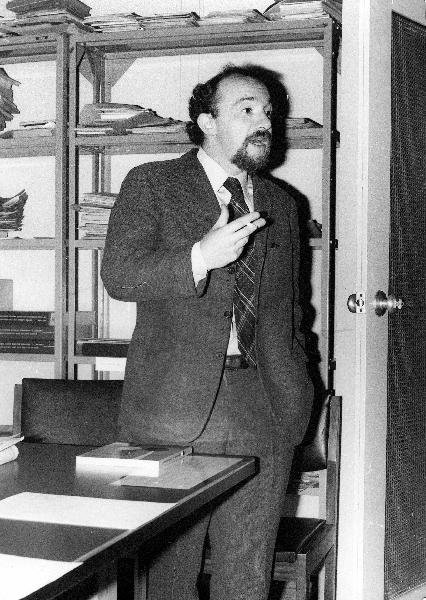

Tout en effectuant des études d’histoire à l’Université Libre de Bruxelles, il rejoint le cercle des étudiants communistes et adhère au parti. Son mémoire de licence relatif à la presse censurée pendant la Première Guerre mondiale, s’avère, à l’époque, très novateur et lui permet de découvrir la presse en tant que source, mais aussi la censure et surtout les archives allemandes. A l’issue de ses études universitaires, en 1961, il devient cofondateur et secrétaire national de l’Union Nationale des Étudiants Communistes, classe les archives du parti et y découvre les dossiers personnels relatifs à la période 1940-1945.

De 1962 à 1963, il enseigne à l’athénée d’Etterbeek puis effectue son service militaire. C’est l’heure d’un premier article consacré à ‘La Légation d’Allemagne et le mouvement flamand entre 1867 et 1914’ publié dans la Revue Belge de Philosophie et d’Histoire. Il ne le sait pas encore mais ce n’est que le premier d’une très longue série…

En 1964, âgé de 24 ans, il rejoint le ‘Centre National d’Histoire des deux Guerres mondiales’. Avec deux jeunes collègues, il réalise un inventaire de la presse clandestine de 1940 à 1944 et publie des extraits des rapports de la SIPO-SD qu’il a traduits. Il signe également un article pionnier sur l’histoire de la déportation.

Mais c’est incontestablement l’ouvrage ‘L’an 40. La Belgique occupée’ publié en 1971 avec Jules Gérard-Libois aux éditions du CRISP qui va le propulser sur la scène publique et asseoir sa réputation dans le monde des historiens. Le premier tirage est épuisé en quelques jours. Avec ses 25.000 exemplaires, c’est le best-seller incontesté de l’historiographie belge. La notoriété de l’ouvrage et de ses auteurs dépasse les frontières. Il est alors l’invité de nombreux plateaux télévisés, même si à l’époque ce n’est pas une nouveauté pour lui. Il a en effet déjà coopéré en tant que conseiller historique à la série documentaire de la RTBF ‘1914-1918. Le Journal de la Grande Guerre’ et à la série ‘Télémémoires’. Il continuera à participer par la suite à de nombreux débats télévisés et à la fameuse série d’émissions de la RTBF, ‘Jours de Guerre’.

Peu parmi la jeune génération le savent encore mais José Gotovitch fait aussi partie de l’équipe à l’initiative de l’ABHC. En effet, en 1972, plusieurs jeunes historiens se réunissent et font le constat que de nombreux jeunes chercheurs se retrouvent isolés au sein de leur université ou de leur communauté linguistique. Ils décident alors d’organiser une réunion exploratoire pour favoriser les contacts personnels et l’échange d’informations entre séminaires, centres de recherches et chercheurs en histoire contemporaine. Une septantaine de personnes y participent. Premier objectif concret du groupe : élaborer un aperçu des recherches courantes en histoire contemporaine. Celui-ci paraît en 1973. La même année, l’idée de créer une association prend forme. Fin 1975, les premiers statuts de l’Association Belge d’Histoire Contemporaine sont approuvés. Un an plus tard, son comité est désigné. En 1978 paraît le premier numéro du Bulletin d’information qui deviendra plus tard la revue ‘Contemporanea’.[1]

Dès 1967, l’Université Libre de Bruxelles va faire appel à lui en tant qu’assistant chargé d’exercices et ce, jusqu’en 1988. Il enseignera également à l’Institut Supérieur des Arts du Spectacle de 1973 à 1977.

Entretemps, le ‘Centre National d’Histoire des deux Guerres mondiales’ s’est transformé, dès 1967, en Centre de Recherches et d’Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale (l’ancêtre du CegeSoma) et son équipe s’est agrandie. Il participe au développement de la toute nouvelle institution. Il réalise quantité d’interviews – le Centre joue un rôle pionnier en matière d’histoire orale. Il contribue également à la collecte de nombreux fonds d’archives qu’il inventorie, œuvrant ainsi à la constitution d’un exceptionnel fonds d’archives privées. C’est que les archives officielles restent peu accessibles. C’est donc souvent avec des fonds alternatifs collectés auprès de particuliers qu’il nourrit ses recherches et ses publications.

Progressivement, l’institution se développe et l’historiographie de la Seconde Guerre mondiale s’étoffe. José Gotovitch y contribue largement. En 1988, il soutient sa thèse de doctorat sur la résistance communiste et le Front de l’Indépendance sous la direction de Jean Stengers auquel il succède pour enseigner le cours d’histoire contemporaine, puis le cours ‘Enjeux et débat’ à l’ULB. Sa thèse est publiée en 1992 sous le titre ‘Du rouge au tricolore : Les communistes belges de 1939 à 1944. Un aspect de l’histoire de la Résistance en Belgique’.

En 1989, il prend la tête du Centre, multipliant les contacts de façon éclectique avec le monde universitaire tout en tissant entre autres des liens avec ses collègues français de l’Institut d’Histoire du Temps Présent. Il participera d’ailleurs activement à la série de colloques que ceux-ci organisent sous le titre générique « La Résistance et les Français ». L’un d’entre eux, « La Résistance et les Européens du Nord » se tient d’ailleurs à Bruxelles. Au sein de l’institution, ses talents de négociateur lui permettent de concrétiser les différents projets avec un sens de la réalité et de la mesure accompagné d’un réel respect pour ses partenaires intellectuels. Sous sa direction, le Centre atteint pleinement sa phase de maturité. En 1997, le cadre chronologique est élargi et les structures sont adaptées.

José Gotovitch rayonnait bien au-delà du Ceges. Des générations d’étudiants se souviennent de ses enseignements où il prenait tant de plaisir et pas uniquement à l’ULB. En 1990, il avait été professeur invité à Paris X Nanterre. Il avait aussi été titulaire de la prestigieuse chaire Francqui aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur (1994-1995) sans oublier de multiples autres engagements comme administrateur du CRISP, directeur scientifique du Centre des Archives du Communisme en Belgique ou encore comme fondateur, au sein de l’Institut de Sociologie de l’ULB, du Centre d’Histoire et de Sociologie des Gauches.

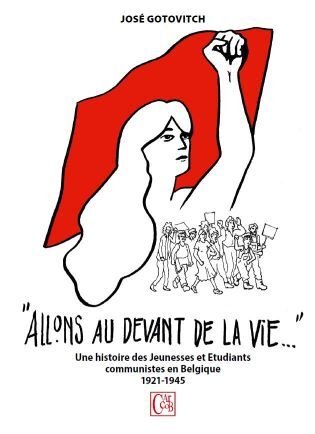

Il laisse aussi une immense bibliographie, depuis son premier article de 1967 sur « la Légation d’Allemagne et le mouvement flamand » à son dernier ouvrage paru en 2023 et consacré aux Jeunesses et étudiants communistes en Belgique. Entre les deux, se sont succédé quantité de publications qui ont nourri l’historiographie belge de la Seconde Guerre mondiale dont l’attitude des gauches sous l’occupation, la Belgique de Londres, la presse clandestine sans oublier la question royale, la Belgique et la guerre l’Espagne ou encore les nombreuses biographies qu’il a consacrées à des militants ouvriers.

Il est tout à la fois l’auteur de nombreux articles scientifiques mais aussi de publications à destination d’un plus large public tant il estimait nécessaire que les résultats des recherches soient transmis comme le montrent ses innombrables interventions dans les médias mais aussi l’initiative du Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale qu’il a dirigé avec Paul Aron en 2008.

Mais, au-delà de la reconnaissance que nous avons d’avoir pu croiser et partager la route d’un brillant chercheur, d’un orateur hors pair, d’un écrivain de renom et d’un excellent pédagogue, c’est encore plus de la reconnaissance envers l’homme que nous avons pu côtoyer que nous voudrions exprimer.

Un homme au regard pétillant, chaleureux et quelque peu espiègle parfois. Attachant, humble, curieux de tout et doté d’un caractère bien trempé, un homme qui a su transmettre sa passion et donner des impulsions positives à ses collègues en les valorisant et en leur faisant confiance … cadeau inestimable pour bon nombre d’entre nous.

Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir davantage, un article très intéressant de Pieter Lagrou et Martin Conway est paru dans le numéro 2-3 de 2019 de la RBHC, ‘José Gotovitch, 5O ans au coeur et aux marges de l’historiographie de la Belgique contemporaine’. L’hommage qui lui est rendu ici est, en partie, basé sur cet article.

Rejoignez-nous

Consultez les liens ci-dessous