Le fonds Marie-Louise Verwée, peintre belge du 20e siècle

Marie-Louise Verwée, née le 6 juillet 1906 à Bruxelles, est décédée le 8 août 2010 à Pau. Au fil de son histoire, nous la découvrons tour à tour peintre, professeur d’arts plastiques, décoratrice, musicienne, amatrice de poésie et voyageuse.

À travers ses archives, on parcourt tout d’abord un pan de l’histoire de l’art et de la construction de la Belgique. Marie-Louise Verwée est issue d’une grande famille de peintres : son bisaïeul, Louis Verwée, peintre romantique belge du 19e siècle avait pour fils deux autres artistes, Louis-Charles Verwée et Alfred Verwée (l’aïeul de Marie-Louise), dont le centenaire de naissance fut célébré en grande pompe en 1938, et dont les hommages colorent encore aujourd’hui le territoire belge. Et pour cause ! En parallèle de sa carrière de grand maître naturaliste, Alfred Verwée fut en quelque sorte le père de la plage de Knocke qu’il fit découvrir à une pléiade d’artistes, tout en se consacrant à la construction immobilière de cette station balnéaire.

Notons encore que Joséphine Raoul-Rochette, dont le portrait fut dessiné par Ingres en 1834, était une ancêtre de la mère de Marie-Louise Verwée : tout prédisposait cette dernière à embrasser des études d’arts plastiques à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles dans la classe de Constant Montald (1925-1926). Des photographies, des diplômes, de la correspondance et des études de nus et d’architectures antiques témoignent de cette époque, où elle rencontra notamment Jane Graverol, Jacques Laudy, Jacques Van Melkebeke et Marcel Hastir.

Très jeune, la peintre fut auréolée de nombreux succès : l’achat par le gouvernement belge de l’autoportrait intitulé Tête de jeune fille (à destination du Musée moderne), la reconnaissance de James Ensor lors de son exposition au Casino d’Ostende en 1937 et la vente de la toile Tête de mulâtre lors du Salon quatriennal de Belgique de 1939. Ses portraits (notamment ses fameuses têtes de mineurs), ses paysages, ses natures mortes et ses expérimentations cubiques ou en matière d’art religieux furent régulièrement exposés : le fonds d’archives de Marie-Louise Verwée révèle quatorze expositions individuelles et seize expositions collectives entre 1932 et 1968.

Férue de poésie, Marie-Louise Verwée recopiait des poèmes de Verhaeren ou de Van Lerberghe et illustrait des passages d’Adolphe de Benjamin Constant. Professeur d’art, elle se rend à Debrecen en Hongrie pour entreprendre la composition d’une histoire du costume. Durant ce voyage, elle rencontre son futur époux, Jean-Yves Eichenberger, lecteur d’été et compagnon de chambrée d’un très jeune… Roland Barthes. Nombreuses sont les archives qui permettent de retracer cet été 1938 dans le détail. Épinglons une autre rencontre littéraire, celle de la famille Carême entre 1940 et 1986, dont les correspondances sont regroupées dans un dossier assez conséquent, complété par des poèmes et des références à des publications majeures de l’auteur de Mère. Marie-Louise Verwée a d’ailleurs peint un portrait du poète en 1943, qui fut acheté en 1944 par l’État belge.

Des photos la montrent à un dîner du Journal des poètes ou en compagnie de Jean Giono ; sa correspondance atteste d’une relation avec la famille de Marcel Aymé. On sait qu’elle rencontre Mistinguett en 1935 et Léopold Sédar Senghor en 1956. On la découvre également visitant l’exposition coloniale internationale à Paris (1931) ou l’exposition universelle et internationale de 1935 à Bruxelles, sur un plateau du Heysel encore dépourvu d’Atomium.

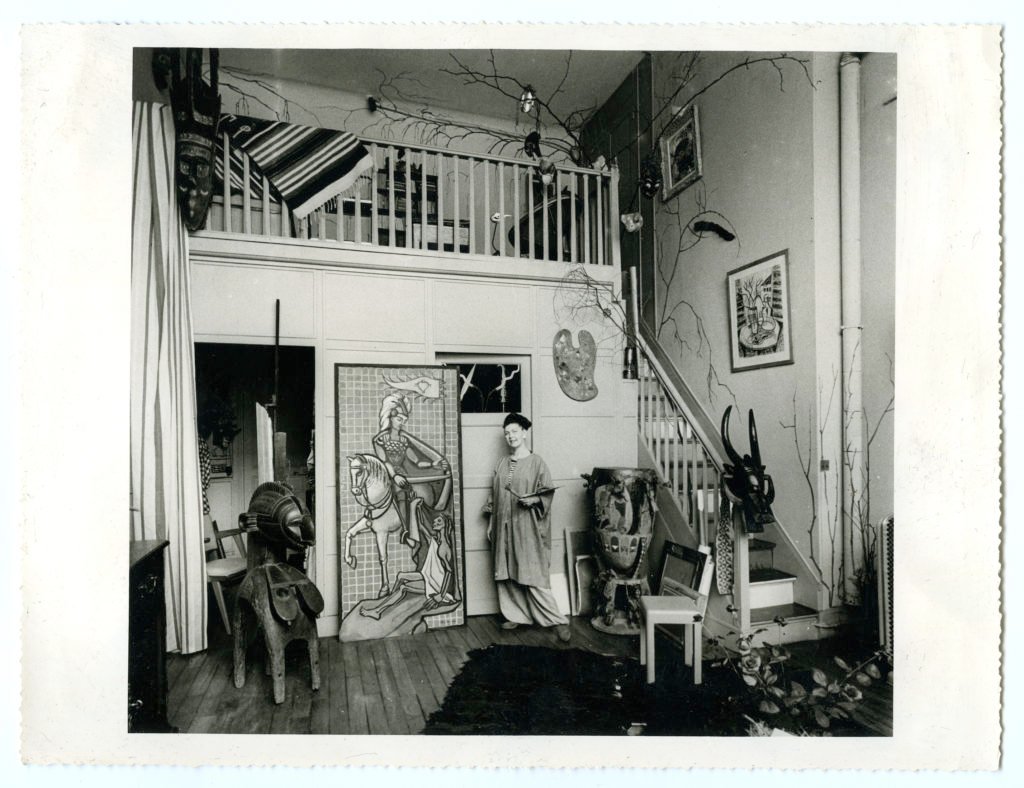

Les manuscrits de Jean-Yves Eichenberger présents dans le fonds et la correspondance amoureuse du couple, qui se marie en 1942, viennent jeter un éclairage singulier sur la période de bouleversement que fut la Seconde Guerre mondiale. Jean-Yves Eichenberger, ingénieur civil des mines, initie son épouse aux couleurs africaines grâce à de longues missions professionnelles, tout particulièrement en Guinée. Les voyages sont aussi nombreux que les souvenirs qui en témoignent : récits, cartes postales, sans compter les toiles qui s’en imprègnent.

Le fonds d’archives Marie-Louise Verwée, qui s’étend sur un peu plus de quatre mètres linéaires, a été confié aux AML via l’intermédiaire de l’association caritative Les Petits Frères des pauvres, avec l’aide de Jean Binder, en 2020. Entièrement décrit et conditionné, il attend la visite des chercheurs. Marie-Louise Verwée détient encore une belle cote dans le milieu artistique, mais peu d’études ont jusqu’ici été réalisées sur cette femme aux multiples pinceaux, dont le tempérament ne laissait personne indifférent.

Rejoignez-nous

Consultez les liens ci-dessous