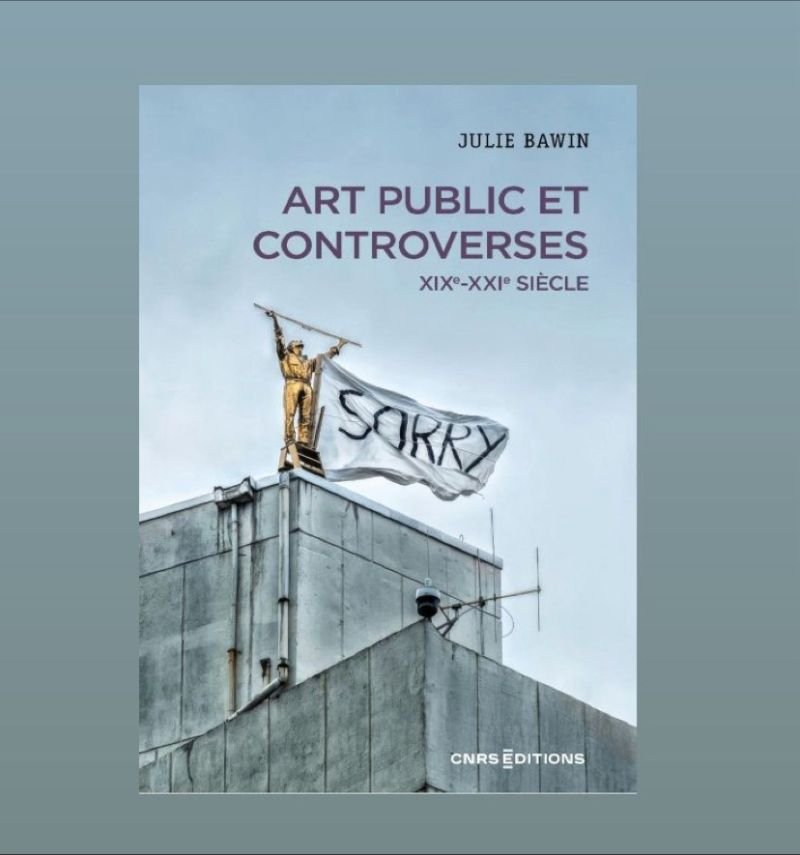

Bawin, Julie, Art public et controverses XIXe-XXIe siècle (Paris : CNRS Éditions, 2024)

Art public et controverses porte sur des controverses touchant des œuvres dans l’espace public qui ont sévi en Occident du 19ème au 21ème siècle.

L’ouvrage commence avec un cadre théorique dans lequel Julie Bawin développe une réflexion sur les termes de « vandalisme », « iconoclasme » et « censure ». Selon elle, le vandalisme constitue « une altération intentionnelle perpétrée à l’encontre d’une œuvre d’art (…) pour des raisons esthétiques, morales ou politiques. » En cela, elle le distingue de l’iconoclasme qui consiste à détruire partiellement ou totalement « une œuvre pour des motifs plus symboliques et politiques qu’artistiques. » L’autrice rappelle que les actes iconoclastes ne visent généralement pas l’artiste, mais plutôt l’œuvre pour ce qu’elle représente. Effectivement, dans le cadre des controverses autour des statues, ce sont généralement les personnes représentées qui sont contestées et rarement l’artiste ou la valeur artistique de l’œuvre. L’autrice rappelle cependant que dans le cas de Jan Fabre, les controverses sur ses œuvres exposées en extérieur sont la conséquence de sa condamnation pour harcèlement sexuel. C’est donc les comportements de l’artiste qui ont nourri la contestation.

La force d’Art public et controverses consiste en un résumé de plusieurs polémiques contestant des « œuvres installées légalement dans l’espace public et (…) agréées par les pouvoirs publics » lors d’époques diverses et dans des contextes géographiques différents. Nous avons particulièrement apprécié l’analyse des déboulonnements successifs à la Révolution française. L’apport de ce livre réside indubitablement dans le travail de synthèse et de recherche documentaires. Quelques cas belges sont également développés dans l’ouvrage, par exemple : les Passions humaines et le Faune mordu de Jef Lambeaux et L’homme qui mesure les nuages et Searching for Utopia de Jan Fabre. On regrettera l’absence d’illustrations qui aurait permis au lecteur non-initié de se figurer les œuvres sans devoir déposer le livre, dont l’écriture est par ailleurs très agréable. De même, il aurait été intéressant de présenter les raisons qui ont poussé l’autrice à choisir certaines polémiques et d’en exclure d’autres. Concernant le contexte belge qui nous intéresse particulièrement, Julie Bawin revient sur les contestations des statues de Léopold II après le meurtre de Georges Floyd en 2020, en qualifiant cette période de « fièvre iconoclaste », bien qu’aucune statue de l’espace public ne fut détruite partiellement ou totalement depuis cette période.

Pour l’analyse des contestations contemporaines, qui est développée surtout en introduction et en conclusion, l’autrice avance l’idée que les iconoclastes antiracistes promeuvent la Cancel Culture et provoquent l’autocensure auprès des artistes, mettant ainsi en danger la liberté artistique. Elle qualifie ces militants de « nouveaux censeurs » pour établir une analogie entre ces derniers et les pouvoirs dictatoriaux qui faisaient disparaitre de l’espace public les marques d’anciens régimes. Pour aborder les contestataires du 21ème siècle, qualifiés de Woke dans l’ouvrage, Julie Bawin se réfère à deux autrices, Caroline Fourest et Nathalie Heinich, toutes deux connues pour leurs travaux sur le wokisme qu’elles présentent comme un danger pour la démocratie. Ainsi, l’analyse des acteurs des mobilisations sociales contemporaines ne repose donc principalement sur la littérature de leurs opposants. Soulignons que Julie Bawin se réfère aux textes de l’historien, Idesbald Gooderis pour analyser les mouvements sociaux en Belgique. Si la production scientifique de ce dernier se distingue de la tendance antiwoke, il aurait été cependant éclairant et essentiel d’interviewer les associations à l’origine des mobilisations ou d’analyser leurs publications pour avoir des sources de première main.

En réduisant les controverses contre les statues coloniales à un « iconoclasme de nouveaux censeurs », Julie Bawin met au même niveau la pression de la société civile, et la censure provenant d’un gouvernement profitant de structures et de pouvoir. Bien qu’elle se réfère aux travaux de Warnke pour lequel « l’iconoclasme d’en bas » trouve sa source dans l’impuissance politique, l’autrice ne semble pas distinguer la censure exercée par un gouvernement et l’usage d’outil militant, comme le marquage des statues par des organisations non gouvernementales.

Le livre, construit de manière chronologique, montre que l’appareil argumentaire a peu varié au fil du temps. On retrouve déjà au 19ème siècle que la statue peut heurter la sensibilité ; qu’il y a eu un manque de transparence dans la promotion ou le choix de l’artiste ; que l’espace public appartient à tous ; et que les commanditaires ne peuvent profiter seuls d’un pouvoir décisionnaire…

Cela étant, il nous semble que les controverses du 19ème siècle se distinguent des controverses postcoloniales, motivées par un regard critique posé sur le roman national. En cela l’essence de la critique des sculptures de Carpeaux et de Lambeaux n’est pas comparable avec celle des critiques formulées à l’égard par exemple de la statue équestre de Léopold II. Se pose alors la question de savoir si on peut comparer des œuvres critiquées pour leur subversivité (du fait de la nudité des corps représentés) et celles critiquées pour leur message politique voir propagandiste (la glorification de l’entreprise coloniale). Ce qui choquait dans les œuvres de Lambeaux et Carpeaux c’est leur matérialité : la représentation des corps évoquant pour de nombreux passants un hommage à la lubricité. De manière différente, les contestations à l’égard des œuvres comportant des traces coloniales sont le produit de la condamnation de la colonisation basée sur les travaux historiques des vingt dernières années. Il ne s’agit pas de tabou, mais plutôt d’un regard qui change sur ces grands hommes et de la pertinence de leur présence dans l’espace public.

Art public et controverses est instructif pour les cas qu’il relate, moins pour comprendre les contestations contemporaines. Il peut être un outil pour comparer les arguments mobilisés au fil du temps et identifier les groupes qui prennent part au débat. La conclusion sur le wokisme et le danger qu’il représenterait ne nous a pas convaincu. À l’heure où la fondation Abbé Pierre change de nom et des statues le représentant sont retirées de l’espace public, on peut se demander si l’urgence des déboulonnements n’a pas toujours été motivée par les vives émotions et non par une discussion objective sur la qualité de l’œuvre ou l’importance de la liberté artistique. Il serait intéressant de comptabiliser les raisons et les types de statues qui effectivement ont été retirées. Parce qu’il y a de fait une différence entre le pouvoir de créer une controverse et celui de déboulonner.

Julie Bawin est docteure en histoire de l’art (Paris 1-Sorbonne – Université de Liège). Elle enseigne à l’Université de Liège et à l’Université de Namur. Elle exerce également au sein de l’Université de Liège, le poste de directrice du Musée d’art contemporain en plein air du Sart Tilman, musée universitaire qui abrite une centaine d’œuvres. Ses sujets de recherche portent sur la curating, l’art public et la muséalisation de l’art-performance. Elle est membre de l’AICA, de l’ICOM, de l’ICOFOM et membre de la commission Art au Sénat.

« Financé par l’Union européenne. Les points de vue et les opinions exprimés n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de [nom de l’autorité chargée de l’octroi de l’aide]. Ni l’Union européenne ni l’autorité responsable ne peuvent en être tenues pour responsables ».

Rejoignez-nous

Consultez les liens ci-dessous